「ステロイド治療を終えたのに、この耳が詰まった感じだけが取れない…」

「聴力は少し戻ったのに、なぜ水が入ったような違和感が続くんだろう?」

突発性難聴の後遺症の中でも、特に「耳が詰まった感じ(耳閉感)」は、本人にしか分からない非常に不快な症状です。 病院で「聴力は固定した」と言われ、この耳づまりと一生付き合っていくしかないのかと、先の見えない不安を感じていませんか?

しかし、その耳閉感、実は「聞こえ」の問題とは別のメカニズムで起きている可能性をご存知でしょうか。

この記事では、なぜあなたの耳閉感が治らないのか、その本当の理由を医学的な知見に基づき解説します。そして、もしあなたが標準治療で改善せず悩んでいるなら、その回復を妨げている「根本原因」へのアプローチをご提案します。

突発性難聴のより詳しい原因や症状については、以下のページで網羅的に解説しています。

→ 突発性難聴とは?原因から治療法までを専門家が解説

なぜ?「聞こえない」ことと「詰まる」ことは別問題

突発性難聴の後遺症として残る耳閉感は、単に「聞こえが悪いから詰まって感じる」という単純な話ではありません。

この症状には、大きく分けて2つの「聞こえとは別の原因」が関わっています。

原因1:耳の奥(内耳)の「水圧」が異常な状態

耳の奥(内耳)は、リンパ液という液体で満たされています。突発性難聴で内耳がダメージを受けると、このリンパ液が過剰になり、内部がむくんだ状態(内リンパ水腫)になることがあります。

その結果、内耳の圧力が異常に高まり(内耳圧の亢進)、その異常な圧力が「耳が詰まっている」という違和感として脳に送られ続けるのです。

例えるなら、家の電気が消えても(=難聴)、水道管の圧力が異常に高まって水漏れ警報が鳴り続けている(=耳閉感)状態です。たとえ聴力が回復しなくても、この「圧力」の問題を解決しない限り、不快な警報は鳴り止みません。

原因2:「脳のパニック」と「感覚の混線」

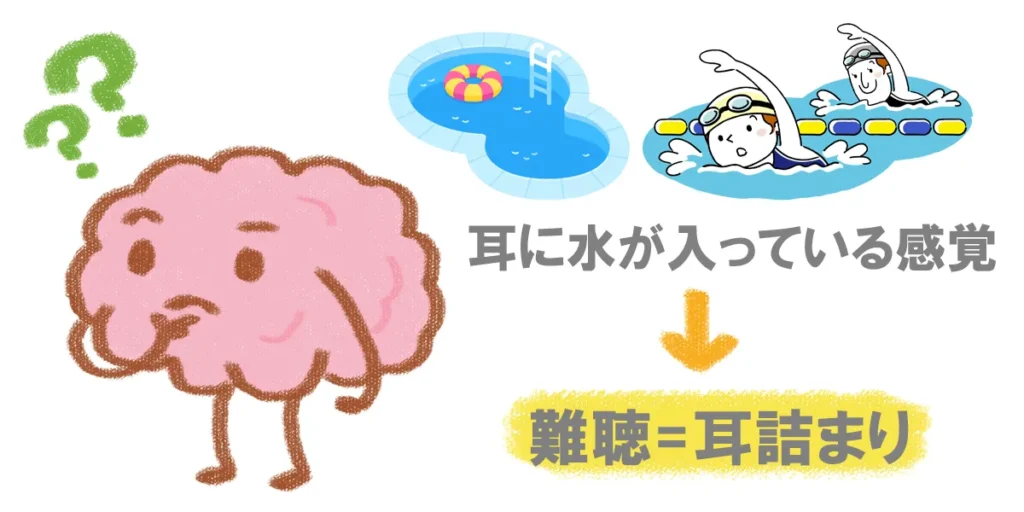

もう一つの原因は、あなたの「脳」にあります。 突然聞こえなくなった脳はパニックを起こし、「この異常な感覚は一体何だ?」と過去の経験から答えを探します。

その結果、「これは小学校の時にプールで耳に水が入った時の感覚と同じだ」と勘違いを起こし、「難聴=耳づまり」という間違った信号を出し続けてしまうのです。

この「脳の勘違い」は、精神的な不安が続くほど、また、ステロイド治療の副作用(不眠、うつ傾向など)で神経が過敏になるほど、強く固定化してしまいます。

実際に、何かに夢中になったり、気持ちが安定したりすると一時的に耳閉感が和らぐのは、脳の“勘違い”が一時的に中断されるためです。

最近の研究では、この異常な「圧力」や「感覚」の信号を脳に運んでいるのが、顔の感覚を伝える「三叉神経(さんさしんけい)」であることも分かってきました。内耳の異常が、この三叉神経を介して「耳閉感」という別の感覚として認識されているのです。(異種感覚相互作用)

あなたの耳閉感が「治らない」本当の理由

病院で行うステロイド治療は、あくまで発症直後の「炎症」を抑えるためのものです。

しかし、後遺症として残った「①内耳の圧力異常」「②脳のパニック(勘違い)」「③三叉神経の興奮」といった根本原因は、そのまま手付かずで残ってしまっています。

さらに、ステロイド治療で低下した「自然治癒力」が回復しないままでは、体はこれらの異常を自力で修復できません。 これが、病院で「これ以上は治らない」と言われてしまう理由です。

なぜ、病院で治らなかった耳閉感が改善するのか?

「聴力は固定したと言われたのに、本当に改善するのか?」

「この不快感が消えるなら、何でもしたい」

そう思われるかもしれません。しかし、諦めるのはまだ早いです。

私たちは、病院とは全く異なる視点から、この「圧力」「脳」「神経」という3つの根本原因にアプローチします。

私たち「森上鍼灸整骨院」は、長野県須坂市で40年以上にわたり、専門治療一筋で延べ110万人の患者さんと向き合ってきました。

その中でも「突発性難聴」は特に専門としており、これまでに標準治療で改善しなかった14万人を超える方々(後遺症に悩む方を含む)を診てきた実績があります。

私たちの専門的なアプローチは、まさにこの耳閉感の原因となる「三叉神経」のような知覚神経の興奮を鎮め、自律神経を安定させ、低下してしまった体全体の「再生力」を高めることに特化しています。

そして、その治療の前に、おそらく日本で唯一、独自の専門検査機器を用いて、あなたの耳閉感の本当の原因を科学的に突き止めます。

- 医療用サーモグラフィ: 「脳のパニック」やストレス状態を、自律神経の乱れ(体表温度)として可視化します。

- 循環器用エコー: 血流の滞り(梗塞体質)が「内耳の圧力」に影響していないか、血流を直接観察します。

- モアレトポグラフィ: 体の歪みが、血流や「三叉神経」の経路を圧迫していないか、ミリ単位で測定します。

これらの検査で根本原因を特定し、一人ひとりに合った最適なアプローチを行うことで、当院の治療を受けられた患者様の87.9%に何らかの改善が見られています。

実際に改善された方の声

耳閉感が気にならなくなってきた!

たとえ聴力の回復が難しくても、この不快な「耳閉感」が改善するだけで、生活の質は劇的に向上します。 「気のせい」「我慢するしかない」と諦める前に、あなたの耳閉感の本当の原因を調べてみませんか?

当院の「突発性難聴の後遺症」に対する専門的なアプローチは、下記の専門ページで詳しく解説しています。

→ 突発性難聴後遺症 専門ページはこちら

「自分の症状でも改善の可能性があるか知りたい」「できるだけ早く相談したい」という方は、下記の無料相談フォームからお気軽にご連絡ください。

→ 無料相談フォームはこちら

当院までのルートを詳しく見る

関東方面からお越しの場合

バスで

電車で

バスで

電車で

バスで

電車で

バスで

電車で

北陸・東海方面からお越しの場合

バスで

電車で

バスで

電車で

バスで

電車で

バスで

電車で