「自分の呼吸音がゴウゴウと頭に響く…」 「自分の声がこもって、まともに話せない…」 「耳が詰まった感じがずっと続いて、気持ちが悪い…」

耳鼻科で「耳管開放症」と診断され、薬を試したり、セルフケアをしたりしても、なかなか改善しない。そんな辛いお悩みを抱えていませんか?

はじめまして。私は、開業から40年間、鍼灸師として多くの患者さんと向き合ってきました。特に耳鼻科領域の鍼治療を深く研究しており、お薬では改善が難しかった耳管開放症の患者さんを数多く治療してきた経験があります。

この記事では、なぜあなたの耳管開放症が治りにくいのか、その**「本当の原因」と、当院が考える「根本的な治療アプローチ」**について、私の40年の臨床経験を元に、少し専門的な内容も含めて詳しくお話しします。

そもそも、なぜ「自分の音」が響くのか?

まず、耳管開放症の症状がなぜ起きるのか、その仕組みを簡単にご説明します。

音を感じる「鼓膜」は、その内側と外側の気圧が同じであることで、正常に振動します。 この内側の気圧を調整しているのが、喉の奥(のどちんこの横)と繋がっている「耳管」です。

この耳管は普段は閉じており、**「舌を動かした時」**に口腔内の皮膚が引っ張られることで一瞬だけ開き、気圧を調整します。ここがポイントですが、耳管を開け閉めするための専用の筋肉は存在しないのです。

耳管開放症とは、この「耳管」が開きっぱなしになった状態のことです。

管が開きっぱなしになると、呼吸のたびに空気の流れが耳管を通って、直接あなたの鼓膜を内側から揺らし続けます。これが「ゴウゴウ」という呼吸音の耳鳴りや、声がこもる症状の正体です。

セルフケアで改善しない理由:脳が引き起こす「悪循環」

初期の耳管開放症であれば、ご自身で対処できる場合があります。

- 塩分の多いものを食べる

- 頭を下に下げる、逆立ちをする

これらは、意図的に耳管の周りをむくませ、その水分で管の隙間を物理的に狭くするという合理的な方法です。

しかし、多くの場合、症状はこれだけでは改善せず、徐々に治癒が困難になっていきます。なぜでしょうか?

それは、**脳が「生命の危機」と勘違いし、過剰に反応する「悪循環」**に陥ってしまうからです。

- 耳の異常: 耳から不快な音が続く。

- 脳の誤認: 脳は、その異常を「生命を脅かす危険なサイン」だと勘違いします。

- 過剰反応: 脳がパニックを起こし、自律神経が乱れ、症状に対して極度に敏感になります。

- 症状の悪化・固定化: 脳の過剰反応が、さらに症状を強く感じさせ、体を緊張させます。この状態が続くことで、症状が体に染みつき、治りにくい状態へと悪化していくのです。

セルフケアで改善しないのは、あなたの症状が単なる耳の物理的な問題から、脳の反応が関わる、より複雑なステージに進んでしまったサインなのです。

【当院の独自アプローチ】悪循環を断ち切り、体を「底上げ」する鍼灸治療

では、この悪循環をどう断ち切れば良いのでしょうか。 当院では、西洋医学の診断を尊重した上で、独自の検査と治療法を組み合わせてアプローチします。

ステップ1:独自の検査で「本当の原因」を可視化する

まず、耳鼻科の「耳管機能検査」で耳管開放症であることは確定している前提で、さらにその背景にある原因を探ります。これらは、通常の耳鼻科や鍼灸院では行わない、当院ならではの検査です。

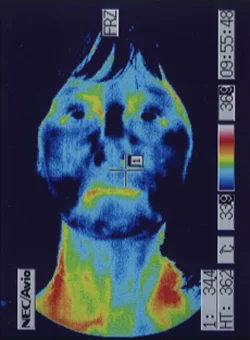

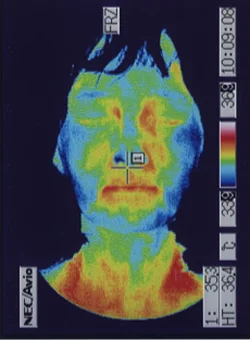

サーモグラフィ検査: 「脳の過剰反応」はストレスとして体に現れます。サーモグラフィで体表面の温度分布を計測し、自律神経の乱れやストレス状態を客観的に「見える化」します。

治療前

治療後

エコー(超音波)検査: 手足の血流をエコーで確認します。手足は「第二の心臓」とも言われ、ここの血流を見ることで、体全体の血流異常を把握できます。

これらの検査で、あなたの不調が「ストレス」から来ているのか、「血流の悪さ」から来ているのか、あるいはその両方か、といった**「悪循環の正体」**を突き止めます。

ステップ2:体を「トータルに底上げ」する鍼灸治療

原因が特定できたら、いよいよ鍼灸治療です。 当院の目的は、ただ耳の周りの血流を良くするだけではありません。

- 脳の興奮を鎮める: 鍼灸で自律神経のバランスを整え、「生命の危機だ!」と興奮している脳をリラックスさせます。

- 全身の血流を改善する: 手足のツボなども使い、体全体の血流を「トータルに底上げ」します。栄養と酸素が体の隅々まで行き渡るようになると、耳管周囲の組織も正常な状態を取り戻しやすくなります。

この**「脳の鎮静」と「全身の底上げ」**を両輪で行うことで、辛い悪循環を断ち切り、体が本来持つ治癒力を最大限に引き出すことを目指します。

最後に:その不調、あきらめないでください

ここまでお読みいただき、ありがとうございます。 耳管開放症は、周りの人には理解されにくい、非常につらい症状です。もしあなたが、何をしてもダメだったとあきらめかけているなら、それは「本当の原因」にアプローチできていなかっただけかもしれません。

あなたの体には、必ず良くなる力が眠っています。 40年間、多くの患者さんと向き合ってきた経験から、私はそう確信しています。

一人で悩まず、ぜひ一度、ご相談ください。

当院までのルートを詳しく見る

関東方面からお越しの場合

バスで

電車で

バスで

電車で

バスで

電車で

バスで

電車で

北陸・東海方面からお越しの場合

バスで

電車で

バスで

電車で

バスで

電車で

バスで

電車で