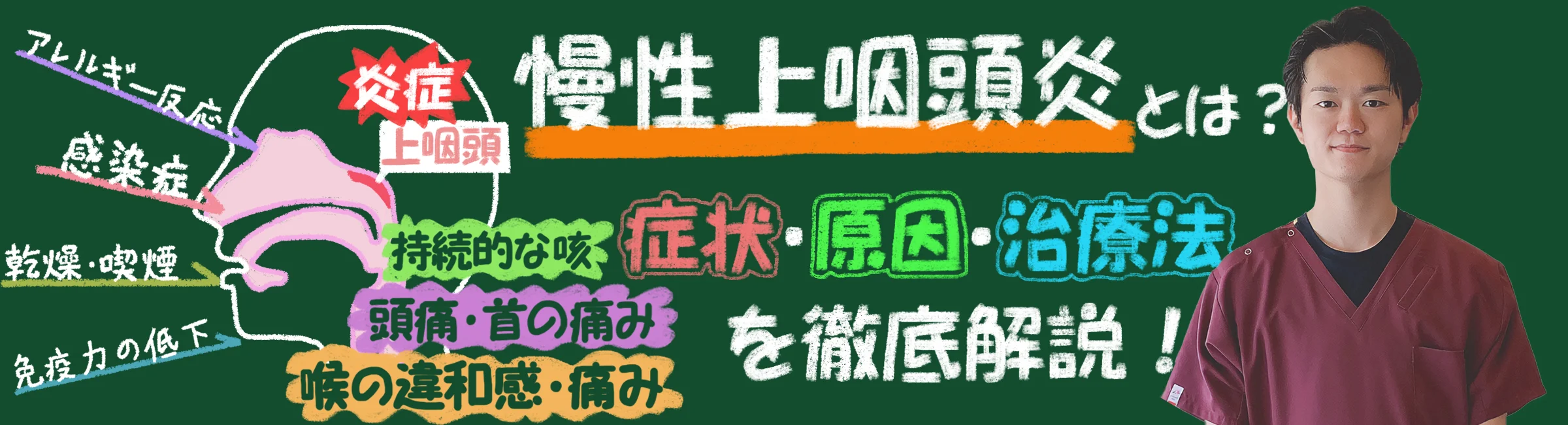

慢性上咽頭炎は、近年ますます注目を集めている疾患です。喉の不快感や持続的な咳、さらには鼻水や頭痛など、さまざまな症状が日常生活に影響を与えることがあります。この状態がもたらす苦痛は、一時的なものではなく、長期にわたることが少なくありません。本記事では、慢性上咽頭炎の症状や原因、そして効果的な治療法について徹底解説します。多くの人がこの病気を知らずに苦しんでいる現状を踏まえ、正しい知識を持つことが重要です。この記事を読み進めることで、慢性上咽頭炎の理解を深め、適切な対処法を見つける手助けとなれば幸いです。健康な生活を取り戻すための第一歩を踏み出しましょう。

慢性上咽頭炎の基本知識

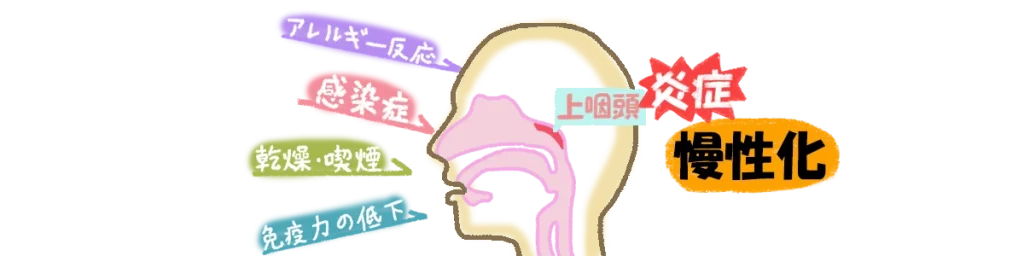

慢性上咽頭炎は、上咽頭の粘膜が炎症を起こし、長期間にわたって症状が持続する状態を指します。上咽頭は鼻の奥、喉の上部に位置し、この部位が長期的に炎症を起こすと、さまざまな不快な症状を引き起こします。急性上咽頭炎が一時的なものであるのに対し、慢性上咽頭炎は繰り返し炎症が起こりやすく、完全に治癒するまでに時間がかかることが特徴です。

この疾患は、風邪やインフルエンザとは異なるため、一般的な感冒薬では症状の改善が見られないことが多いです。慢性的な経過をたどるため、患者は長期間にわたって不快な症状に苦しむことになり、その結果、生活の質が大きく低下することがあります。また、上咽頭は喉や鼻と連絡しているため、炎症が波及して他の部位にも影響を及ぼすことがあります。

上咽頭炎は、特に季節の変わり目や気候の変化が激しい時期に悪化しやすくなります。また、ストレスや疲労、免疫力の低下なども症状の悪化を引き起こす要因となるため、日常生活においても注意が必要です。これらの基本的な知識を理解することで、慢性上咽頭炎に対する適切な対処法を見つける手助けとなるでしょう。

慢性上咽頭炎の主な症状

慢性上咽頭炎の代表的な症状は、喉の違和感や痛み、持続的な咳です。これらの症状は、日常生活において非常に煩わしく、集中力を欠かせる原因にもなります。特に、朝起きたときや夜間に症状が悪化することが多く、十分な睡眠が取れないことでさらに体調を崩すことがあります。

また、鼻水や鼻詰まりも一般的な症状です。上咽頭の炎症が鼻腔にまで波及すると、鼻水が増加し、鼻詰まりがひどくなります。このため、呼吸が困難になり、口呼吸を余儀なくされることがあります。口呼吸は喉を乾燥させ、さらなる炎症を引き起こす悪循環に陥ることが多いです。

さらに、頭痛や首の痛みも見られます。これらの症状は、上咽頭の炎症が周囲の神経に影響を及ぼすことによるもので、特に頭の後ろや首の付け根に痛みが現れることが多いです。このように、慢性上咽頭炎は多岐にわたる症状を引き起こし、日常生活に多大な影響を与えることがあります。

慢性上咽頭炎の原因

慢性上咽頭炎の原因は多岐にわたりますが、主な要因としては、感染症、環境要因、アレルギー反応、そして免疫系の問題が挙げられます。感染症によるものは、細菌やウイルスによるものが多く、風邪やインフルエンザが引き金となることが一般的です。一度感染すると、完全に治癒しないまま慢性化することがあります。

環境要因としては、空気の汚染や乾燥、喫煙などが挙げられます。これらの要因が上咽頭の粘膜を刺激し、炎症を引き起こすことがあります。特に都市部では大気汚染が深刻であり、これが慢性上咽頭炎を悪化させる一因となることが多いです。また、室内の乾燥も問題であり、特に冬季には加湿器の使用が推奨されます。

アレルギー反応もまた、慢性上咽頭炎の原因となり得ます。花粉症やハウスダストアレルギーなどがある人は、アレルギー反応によって上咽頭が炎症を起こしやすくなります。このため、アレルゲンの除去や抗アレルギー薬の使用が必要となることがあります。免疫系の問題も見逃せない要因であり、免疫力の低下が慢性上咽頭炎の発症に関与していることがあります。

慢性上咽頭炎の診断方法

慢性上咽頭炎の診断は、患者の症状や病歴を詳しく聞き取ることから始まります。医師はまず、喉の痛みや咳、鼻水などの症状の有無を確認し、それらがどのくらいの期間続いているかを聞き出します。また、過去に風邪やインフルエンザにかかったことがあるか、アレルギーの有無なども重要な情報となります。

次に、視診や触診を行います。視診では、喉や鼻の奥を直接観察し、炎症や腫れの有無を確認します。内視鏡を使用することもあり、これにより上咽頭の詳細な状態を確認することができます。触診では、首や喉のリンパ節の腫れや痛みをチェックし、炎症の広がりを把握します。

さらに、必要に応じて血液検査や細菌培養検査を行うことがあります。血液検査では、炎症の程度や感染の有無を確認することができます。細菌培養検査では、上咽頭から採取したサンプルを培養し、特定の細菌やウイルスの存在を確認します。これらの診断方法を組み合わせることで、慢性上咽頭炎の正確な診断が可能となります。

慢性上咽頭炎の治療法

慢性上咽頭炎の治療法は、症状の改善と炎症の抑制を目的としています。まず、抗生物質や抗ウイルス薬が用いられることが多いです。これらの薬は、感染症が原因の場合に効果を発揮し、細菌やウイルスの増殖を抑えることで症状の改善を図ります。しかし、これらの薬は医師の指示に従って適切に使用する必要があります。

次に、抗炎症薬や鎮痛薬が使用されることがあります。これらの薬は、炎症を抑え、痛みを軽減する効果があります。特に、喉の痛みや頭痛がひどい場合には、有効な治療法となります。また、ステロイド薬が処方されることもあり、これにより強力な抗炎症効果を得ることができます。

さらに、物理療法やリハビリテーションも効果的です。例えば、温湿布や超音波治療、電気刺激療法などが行われます。これらの療法は、血行を促進し、炎症の軽減を助ける効果があります。また、喉を潤すための加湿器の使用や、適切な水分補給も重要です。これらの治療法を組み合わせることで、慢性上咽頭炎の症状を効果的に管理することができます。

自宅でできる慢性上咽頭炎のケア

自宅でできる慢性上咽頭炎のケアとして、まず第一に喉を乾燥させないことが重要です。加湿器を使用して室内の湿度を適切に保つことや、定期的に水分を摂取することが推奨されます。これにより、喉の粘膜が乾燥するのを防ぎ、炎症の悪化を防ぐことができます。

また、喉のケアとして、塩水でのうがいも効果的です。塩水は喉の細菌やウイルスを洗い流し、炎症を抑える効果があります。1日数回、塩水でうがいをすることで、症状の緩和が期待できます。市販のうがい薬を使用することもありますが、成分にアレルギーがないか確認することが重要です。

さらに、食生活の改善も重要なケアの一環です。栄養バランスの取れた食事を心がけ、特にビタミンCやビタミンEなどの抗酸化物質を多く含む食品を摂取することで、免疫力を高めることができます。また、刺激物や冷たい飲食物は喉の炎症を悪化させる可能性があるため、避けるようにしましょう。

慢性上咽頭炎と生活習慣の関係

慢性上咽頭炎と生活習慣の関係は非常に深く、生活習慣の改善が症状の緩和に大きく影響します。まず、十分な睡眠を取ることが重要です。睡眠不足は免疫力の低下を引き起こし、炎症を悪化させる原因となります。規則正しい生活リズムを保ち、質の良い睡眠を確保することが必要です。

また、ストレス管理も重要なポイントです。慢性的なストレスは体の免疫機能を低下させ、炎症を悪化させる可能性があります。適度な運動やリラクゼーション法を取り入れることで、ストレスを軽減し、体調を整えることができます。ヨガや瞑想などもストレス緩和に効果的です。

さらに、喫煙や過度の飲酒は慢性上咽頭炎を悪化させる要因となります。タバコの煙やアルコールは喉の粘膜を刺激し、炎症を引き起こす可能性があります。禁煙や飲酒の節制を心がけることで、症状の改善が期待できます。このように、生活習慣を見直すことは、慢性上咽頭炎の管理において非常に重要です。

慢性上咽頭炎の予防策

慢性上咽頭炎の予防策として、まず第一に感染症の予防が挙げられます。手洗いやうがいを徹底し、風邪やインフルエンザの感染を防ぐことが重要です。特に、外出先から帰宅した際には、しっかりと手を洗い、うがいをする習慣をつけましょう。また、マスクの着用も効果的です。

次に、室内環境の改善も予防策の一つです。適度な湿度を保つために加湿器を使用し、空気の乾燥を防ぐことが大切です。また、空気清浄機を使用して室内の空気を清潔に保つことも有効です。これにより、空気中のホコリやアレルゲンの影響を軽減することができます。

さらに、健康的な食生活と規則正しい生活習慣を維持することも重要です。栄養バランスの取れた食事を心がけ、十分な睡眠と適度な運動を取り入れることで、免疫力を高めることができます。また、ストレスの管理も忘れずに行い、心身の健康を保つことが予防につながります。

専門医に相談するタイミング

慢性上咽頭炎の症状が長期間続き、自宅でのケアや市販薬で改善が見られない場合は、専門医に相談することが重要です。特に、喉の痛みや咳がひどく、日常生活に支障をきたす場合は、早めに医療機関を受診することをお勧めします。専門医は、適切な診断と治療法を提供してくれます。

また、発熱や強い頭痛、首の腫れなどの重篤な症状が現れた場合も、すぐに医師の診察を受けるべきです。これらの症状は、慢性上咽頭炎が悪化している可能性があり、適切な治療が必要となります。放置すると、さらなる合併症を引き起こすリスクがあるため、注意が必要です。

特に、免疫力が低下している方やアレルギー体質の方は、慢性上咽頭炎が重症化しやすいため、定期的に専門医の診察を受けることが推奨されます。適切な医療を受けることで、症状の緩和と再発の予防が期待できます。このように、専門医に相談するタイミングを見極めることは、慢性上咽頭炎の管理において非常に重要です。

まとめと今後の展望

慢性上咽頭炎は、喉や鼻の不快な症状が長期間続く厄介な疾患です。しかし、正しい知識を持ち、適切な対処法を実践することで、症状の緩和と予防が可能です。まずは、基本的な知識を理解し、自宅でできるケアや生活習慣の改善を行うことが重要です。

また、症状が改善しない場合や重篤な症状が現れた場合は、専門医の診察を受けることを忘れないようにしましょう。専門的な診断と治療を受けることで、症状の原因を特定し、適切な治療法を見つけることができます。これにより、生活の質を向上させることができるでしょう。

今後の展望としては、慢性上咽頭炎の研究が進み、新たな治療法や予防策が開発されることが期待されます。特に、原因不明の慢性上咽頭炎に対する新たな治療法や、より効果的な予防策が見つかることで、多くの患者がこの疾患から解放されることが望まれます。健康な生活を取り戻すために、今後も引き続き情報を収集し、適切な対策を講じることが重要です。

当院までのルートを詳しく見る

関東方面からお越しの場合

バスで

電車で

バスで

電車で

バスで

電車で

バスで

電車で

北陸・東海方面からお越しの場合

バスで

電車で

バスで

電車で

バスで

電車で

バスで

電車で