はじめに

ある朝、目が覚めたら「顔の様子がいつもと違う」と感じたことはありませんか?

- 顔を洗おうとしたら、片方のまぶたがうまく閉じない

- 水を飲もうとすると、口の端からこぼれてしまう

- 鏡を見ると、口元が片方だけ下がってゆがんで見える

顔面神経麻痺は、このように突然、前触れなくやってくることが多く、経験された方は「脳の病気だろうか?」と、とても大きな不安を感じることでしょう 。

この記事では、顔面神経麻痺とはどのような病気なのか、その症状や原因、そして回復の過程で気をつけるべき大切なポイントについて、やさしく解説していきます。

耳鼻咽喉科などでの治療が終わったけれど、まだ症状が気になっている方や、思うように回復せず悩んでいる方にとって、少しでも希望の光となる情報をお伝えできれば幸いです。

この記事は、長野県須坂市で40年以上にわたり、72000人以上の顔面神経麻痺の患者さんと向き合ってきた専門家が、その経験を基に執筆しています。

※出典 顔面神経麻痺診察ガイドライン(2023年版)

顔面神経麻痺が起きたらすぐに読む本

顔面神経麻痺ってどんな病気?

顔面神経麻痺は、顔の筋肉そのものが悪くなる病気ではありません。顔の筋肉を動かすための「顔面神経」という神経にトラブルが起きることで発症します 。

私たちの顔には豊かな表情を作るための「表情筋」という筋肉が多数あり、脳からの指令は顔面神経という一本の「電線」を通って、これらの筋肉に伝わります 。

この「電線」が何らかの原因でダメージを受け、脳からの指令がうまく伝わらなくなった状態、それが顔面神経麻痺なのです。

手足のしびれや、強い頭痛などを伴うことはほとんどなく、麻痺は顔だけに限定されるのが特徴で、脳卒中とは異なります 。

顔面神経麻痺の主な症状

顔面神経麻痺が起こると、主に片側の顔に次のような症状が現れます。

顔の動きに関する症状

- おでこにシワを寄せられない

- 片方のまぶたが完全に閉じられない(目が乾き、角膜を傷つけることがあるので注意が必要です)

- 口角が下がり、口がゆがんで見える

- 食事や飲み物が口の端からこぼれる

- 「イー」と歯を見せる笑顔が左右非対称になる

感覚に関する症状

- 食べ物の味が分かりにくくなる(味覚障害)

- 片方の耳で音が大きく響くように感じる(聴覚過敏)

- 涙の量が減る、または逆に出すぎてしまう

このほか、麻痺した側の耳の後ろに痛みを感じたり、肩こりを伴ったりすることもあります 。これほど多くのつらい症状が、なぜ突然現れてしまうのでしょうか。

次に、顔面神経麻痺が起こる主な原因について見ていきましょう。

なぜ顔面神経麻痺になるの?主な原因

顔面神経麻痺の原因はいくつかありますが、特に多いのが「ベル麻痺」「ハント症候群」、そして「外傷性麻痺」です。

ベル麻痺

顔面神経麻痺の中で最も多く、全体の6〜7割を占めます。

顔の麻痺だけで、耳の周りに発疹(ブツブツ)などがない場合、多くはこの「ベル麻痺」と診断されます 。顔面神経麻痺のなかで最も多いタイプです 。

疲れやストレスで免疫力が落ちたときに、口の周りに水ぶくれを作る「単純ヘルペスウイルス」が原因で起こると考えられています 。

→ もっと詳しく知りたい方はこちら:【ベル麻痺】の詳しい症状と原因

ハント症候群

顔の麻痺に加えて、耳の周りに痛みを伴う赤い発疹や水ぶくれができるのが特徴です 。

めまいや難聴を伴うこともあり、ベル麻痺よりも症状が重くなりやすい傾向があります 。

これは、子どもの頃にかかった「水ぼうそう」のウイルス(水痘・帯状疱疹ウイルス)が、大人になってから再び活動を始めることで起こります 。

→ もっと詳しく知りたい方はこちら:【ラムゼイ・ハント症候群】についてはこちら

外傷性顔面神経麻痺

交通事故や転倒などによる頭部の外傷、特に顔面神経が通る「側頭骨」という部分の骨折によって神経が損傷されて起こる麻痺です。

受傷してすぐに麻痺が現れる場合(即発性麻痺)と、数日経ってから現れる場合(遅発性麻痺)があります。

原因がわかったところで、次に気になるのは『これからどうなるのか』『どうすれば良いのか』ということでしょう。

顔面神経麻痺が発症してからの経過と、回復のために大切な注意点について詳しく解説します。

顔面神経麻痺の経過と注意点

顔面神経麻痺は、発症してからすぐに治療を始めることがとても大切です。

多くの場合、耳鼻咽喉科でウイルスの増殖を抑えるお薬や、神経の腫れ(浮腫)を引かせるためのステロイド薬を使った治療が行われます。

しかし、ここからが重要なポイントです。

お薬の治療で症状が少し落ち着いた後、回復していく過程での過ごし方が、その後の後遺症に大きく影響することがあります。

特に注意が必要なこと

●糖尿病との関係

糖尿病の持病がある方は、顔面神経麻痺を発症しやすく、また治りにくい傾向があるため特に注意が必要です 。

●心への影響

顔面神経麻痺は身体的な症状だけでなく、心にも大きな影響を与えます。思うように笑顔が作れないことから、人と会うことにストレスを感じたり、気持ちが内向的になったりする方も少なくありません 。

発症3ヶ月ごろから現れる「後遺症」に注意

順調に回復していく方も多い一方で、発症から3ヶ月を過ぎたあたりから、次のような後遺症が現れ始めることがあります

・病的共同運動(びょうてききょうどううんどう)

神経が回復する過程で「混線(迷入再生)」してしまい、意図しない筋肉が一緒に動いてしまう状態です。例えば、「口を動かすと、勝手に目が閉じてしまう」「目を閉じようとすると、口角が引きつってしまう」といった症状が代表的です。

・顔面拘縮(がんめんこうしゅく)

顔の筋肉が固くなり、常にこわばったような、引きつったような感覚が残る状態です。

安静にしていても顔が非対称に見えることがあります。

回復期にやってはいけないこと

「早く治したい」という一心で、麻痺した顔を一生懸命に動かそうと、ガムを噛んだり、口を大きく動かす練習をしたりする方がいらっしゃいます。

しかし、回復期に強い運動を繰り返すことは、かえって神経の混線(病的共同運動)を助長してしまい、後遺症を悪化させる可能性があるため、注意が必要です。

大切なのは、顔の力を抜き、リラックスさせることです。温かいタオルで顔を温めたり、優しくマッサージをしたりして、血行を良くすることが、質の高い回復への近道となります。

しかし、これらの注意点を守っていても、思うように症状が改善しない、あるいは後遺症に悩まれてしまう方がいらっしゃるのも事実です。

もしあなたがそのような状況にあっても、決して諦めないでください。

私たちは、そうした方々のために特別なアプローチをご用意しています。

なぜ、病院で治らなかった顔の悩みが改善するのか?

私たち「森上鍼灸整骨院」は、長野県須坂市で40年以上にわたり、鍼灸治療一筋で延べ110万人の患者さんと向き合ってきました。

その中でも「顔面神経麻痺」は特に専門としており、これまでに72,000人を超える方々を診てきた実績があります。

その経験から、標準治療で改善しにくい方には、自律神経の乱れによる「体の冷え」や、「第二の心臓」と呼ばれるふくらはぎの機能低下といった、ご自身が本来持っている「治ろうとする力」が十分に働けていない共通点があることを見出しました。

あなたの体を正しく知り、回復力を高める

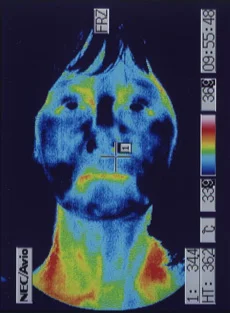

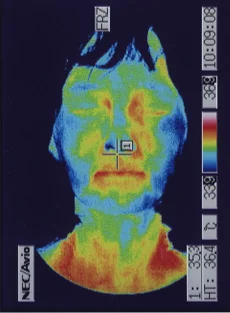

当院では、まずあなたの体の状態を正しく知るために、専門の検査機器を用いて全身を詳細に調べます。

治療前

治療後

・医療用サーモグラフィ: 全身の体温を可視化し、血流の悪い「冷え」の場所を特定します。

・モアレトポグラフィ: 体の表面の凹凸を等高線で映し出し、背骨の歪みをミリ単位で正確に把握します。

・循環器用エコー: 首の血管の状態などを調べ、血流状態を確認します。

これらの科学的検査で回復を妨げている根本原因を特定し、体の中から「治ろうとする力」を最大限に引き出すことで、当院の治療を受けられた患者様の82.5%に何らかの改善が見られています。

(※この改善率は、病院での標準的な治療を受けた後に改善が見られなかった方々を対象としています)

特に、若い女性や、まだ結婚されていない方にとっては、お顔の悩みは、医学的(耳鼻科的)な回復基準だけでは測れない、とても繊細で大きな問題です。

私たちは、美容的な観点も大切にしながら、あなたが心からの笑顔を取り戻せるよう、全力でサポートします。

当院の「顔面神経麻痺」に対する鍼灸治療の詳しい取り組みや、後遺症のリスクを抑えるためのアプローチについては、下記の専門ページで詳しく解説しています。

→ 顔面神経麻痺 鍼灸治療専門ページ はこちら

「自分の症状でも改善の可能性があるか知りたい」「できるだけ早く相談したい」という方は、下記の無料相談フォームからお気軽にご連絡ください。

→ 無料相談フォーム はこちら