「顔面神経麻痺です」と診断されたとき、多くの方は大きな衝撃とともに、「これからどうなるのだろう?」「どんな治療をするのだろう?」という深い不安に包まれることでしょう。

しかし、ご自身の状態を正しく知り、適切な治療のステップを理解することは、不安を和らげ、回復への大切な一歩となります。

この記事では、顔面神経麻痺の一般的な診断方法と治療の流れ、そして標準的な治療で思うように回復せずお悩みの方に知っていただきたい大切なことについて、分かりやすく解説していきます。

※出典 顔面神経麻痺診察ガイドライン(2023年版)

顔面神経麻痺が起きたらすぐに読む本

顔面神経麻痺の診断

~自分の状態を正しく知るために~

顔の動きに異変を感じたら、まずは速やかに耳鼻咽喉科などの専門医を受診することが最も重要です。

多くの場合、発症時の状況などを詳しくお話しする「問診」だけで、原因のかなりの部分を特定することができます。その上で、より正確な診断と今後の治療方針を決めるために、いくつかの検査が行われます。

どのような検査が行われるか?

・視診(お顔の動きの評価)

医師が「目をつぶってください」「イーッと歯を見せてください」といった指示を出し、患者さんの顔の動きを直接見て麻痺の程度を評価します。

日本では「柳原40点法」という評価基準が広く用いられています。

・神経のダメージを調べる検査(電気生理学的検査)

今後の回復具合を予測するために非常に重要な検査です。「ENoG(誘発筋電図検査)」という、神経に微弱な電気を流して筋肉の反応を見る検査が代表的です。

この検査で神経の損傷の度合いを客観的な数値として把握し、後遺症が残る可能性などを予測します。

・画像検査(CT・MRI)

麻痺の原因がウイルスなどではなく、骨折や腫瘍といった他の病気でないかを確認するために、必要に応じて頭部のCTやMRI検査が行われることがあります。

より詳しく状態を知るためのアプローチ

上記の検査は麻痺の状態を把握するための基本的なものですが、回復が思わしくない場合、「なぜ回復が滞っているのか」という根本的な原因を探る必要があります。

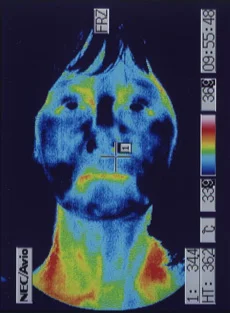

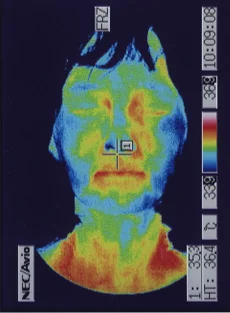

ENoG(誘発筋電図検査)が筋肉の「動き」の程度をみるのに対し、私たちは医療用のサーモグラフィを用いて、表情筋の「血流状態」を色の違いで可視化して検査します。

これにより、麻痺側の筋肉の温度がどれだけ低下しているかを左右で比較でき、血行不良の程度をより詳しく把握した上で、自然治癒力を測定しながら治療しています。

顔面神経麻痺の治療

~回復への道のりと注意点~

診断によって原因や重症度が判断されると、いよいよ治療が始まります。治療は主に「急性期」と「回復期」で内容が異なります。

1.急性期の標準治療(発症直後~)

この時期の治療の目的は、神経へのダメージを最小限に食い止め、後遺症のリスクを減らすことです。

◆薬物療法が中心

主な原因であるウイルスの増殖を抑えるための「抗ウイルス薬」と、神経の炎症や腫れ(浮腫)を強力に抑えるための「ステロイド薬」の投与が治療の基本となります。

◆早期治療の重要性

これらの薬は、発症してからできるだけ早く(できれば3日以内)開始することが、その後の回復に大きく影響します。

2.回復期の過ごし方(リハビリテーション)

薬物治療で急性期を乗り越えた後、神経が回復していくこの時期の過ごし方が、後遺症を残さずきれいに治るための鍵となります。

◆顔面神経麻痺の主な後遺症

順調に回復していく方も多い一方で、発症から3ヶ月を過ぎたあたりから、次のような後遺症が現れ始めることがあります 。

・病的共同運動(びょうてききょうどううんどう)

顔面神経麻痺の後遺症として最もよく知られています。これは、傷ついた神経が回復する過程で、本来つながるべき筋肉とは別の筋肉に誤ってつながってしまう「神経の混線」によって起こります 。その結果、一つの動きをしようとすると、意図しない別の場所が動いてしまうのです。

(具体例)

・食事をしようと口を動かすと、麻痺した側の目が一緒に閉じてしまう 。

・強く目をつぶると、麻痺した側の口角が引きつるように上がってしまう 。

・顔面拘縮(がんめんこうしゅく)

顔の筋肉が固くなり、常にこわばったような、引きつったような感覚が残る状態です 。安静にしていても顔が非対称に見えることがあります。

◆回復期にやってはいけないこと

「早く治したい」と焦るあまり、麻痺した顔を無理に、そして力強く動かす練習(ガムを力いっぱい噛む、口を大きく動かして体操するなど)をしてしまう方がいます。

しかし、回復期に強い運動を繰り返すことは、かえって神経の回復を妨げ、「病的共同運動」などの後遺症を誘発・悪化させてしまう可能性があるため、絶対に避けなければなりません。

◆推奨されるセルフケア

大切なのは、顔の力を抜き、リラックスさせることです。ホットタオルなどで麻痺した側を優しく温めたり、血行を促すようにごく軽いマッサージやストレッチを行ったりすることが、質の高い回復への近道となります。

3.思うように回復しない場合や後遺症への治療法

残念ながら、すべての方が順調に回復するわけではありません。麻痺が残ったり、後遺症が現れたりした場合にも、いくつかの治療選択肢があります。

●ボツリヌス毒素治療

意図せず口と目が一緒に動いてしまう「病的共同運動」や、顔の筋肉が固くこわばる「顔面拘縮」といった後遺症に対して、筋肉の異常な緊張を和らげる目的で行われます。

●形成外科的手術

長期間麻痺が回復しない場合に、筋肉や神経の移植によって笑顔を取り戻そうとする手術(動的再建術)や、安静時の顔の左右差を整える手術(静的再建術)があります。

私たちは、こうした手術の後に生じる顔の硬さや縮みといったお悩みに対する専門的な治療も行っています。

ここまで一般的な治療法をご紹介しましたが、「すでにこれらの治療は終えたけれど、満足のいく結果が得られていない」とお悩みの方もいらっしゃるでしょう。

もしあなたがそうであっても、決して諦める必要はありません。

標準治療で改善しなかった方へ

~根本原因へのアプローチ~

- 「耳鼻科での治療は終わったけれど、まだ満足に顔が動かない」

- 「形成外科で手術をしたけど、納得がいっていない」

- 「後遺症が出てきてしまい、どうしたら良いかわからない」

私たちは、そうしたお悩みを抱えた、いわば「治療の最後の砦」として40年間にわたり、鍼灸治療一筋で延べ110万人の患者さんと向き合ってきました。

その中でも「顔面神経麻痺」は特に専門としており、これまでに72,000人を超える方々を診てきた実績があります。

その中で、標準的な治療だけでは改善しにくい方々には、自律神経の乱れによる『体の冷え』など、ご自身が本来持っている『治ろうとする力(自然治癒力)』が十分に働けていない共通点があることを見出しました。

だからこそ、顔の麻痺だけを診るのではなく、まずあなたの体の状態を正しく知ることが不可欠です。当院では、以下の専門的な検査機器で全身の状態を詳細に調べます。

治療前

治療後

・医療用サーモグラフィ: 全身の体温を可可化し、血流の悪い「冷え」の場所を特定します。

・モアレトポグラフィ: 体の表面の凹凸を等高線で映し出し、背骨の歪みをミリ単位で正確に把握します。

・循環器用エコー: 首の血管の状態などを調べ、血流状態を確認します。

これらの科学的検査で根本原因を特定し、体の中から「治ろうとする力」を最大限に引き出すことで、当院の治療を受けられた患者様の82.5%に何らかの改善が見られています。 (※この改善率は、病院での標準的な治療を受けた後に改善が見られなかった方々を対象としています)

もしあなたが回復を諦めかけているのなら、一人で抱え込まずに、ぜひ一度私たちにご相談ください。

当院の「顔面神経麻痺」に対する鍼灸治療の詳しい取り組みや、後遺症のリスクを抑えるためのアプローチについては、下記の専門ページで詳しく解説しています。

→ 顔面神経麻痺 鍼灸治療専門ページ はこちら

「自分の症状でも改善の可能性があるか知りたい」「できるだけ早く相談したい」という方は、下記の無料相談フォームからお気軽にご連絡ください。

→ 無料相談フォーム はこちら

当院までのルートを詳しく見る

関東方面からお越しの場合

バスで

電車で

バスで

電車で

バスで

電車で

バスで

電車で

北陸・東海方面からお越しの場合

バスで

電車で

バスで

電車で

バスで

電車で

バスで

電車で