ある朝、鏡を見て「顔の様子がいつもと違う…」と愕然とした経験はありませんか?

顔の半分が動かず、まぶたが閉じにくい、口の端から水がこぼれる――。

顔面神経麻痺の中でも最も多い「ベル麻痺」は、このように突然発症するため、多くの方が「脳の病気では?」と大きな不安に襲われます。

この記事は、顔面神経麻痺、特にベル麻痺と診断されて不安を感じている方、そして病院での治療を終えたものの、思うような回復が得られずにお悩みの方のために執筆しています。

長野県須坂市で40年以上にわたり、72,000人以上の「病院の治療で良くならなかった顔面神経麻痺の患者さん」を専門に診てきた経験に基づき、ベル麻痺の正しい知識と、回復のために本当に大切なことを、専門的な内容も含めて分かりやすくお伝えします。

※出典 顔面神経麻痺診察ガイドライン(2023年版)

顔面神経麻痺診療の手引き(2011年版)

顔面神経麻痺が起きたらすぐに読む本

ベル麻痺とは?

– 顔面神経麻痺で最も多いタイプ

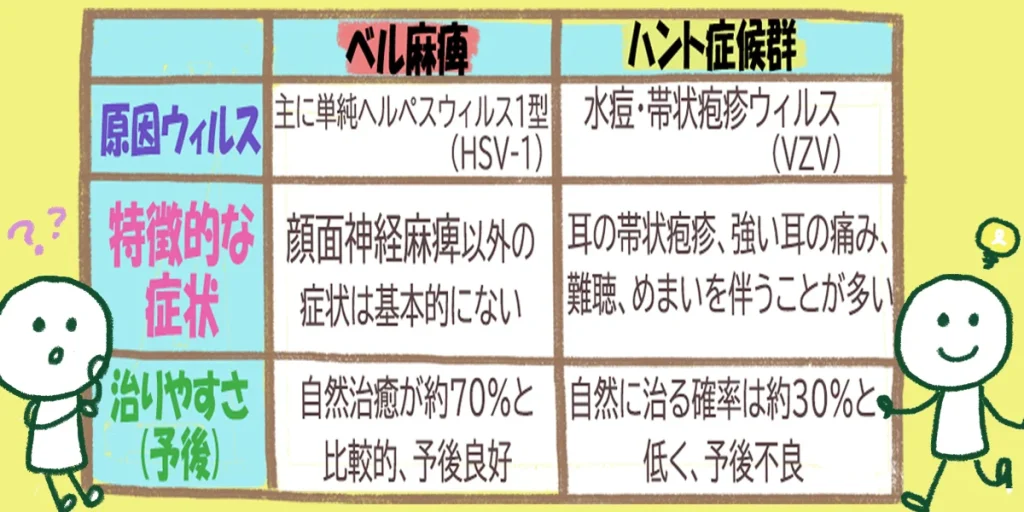

ベル麻痺(Bell’s palsy)とは、顔面神経麻痺の中でも最も頻度が高く、全体の約6~7割を占める疾患です。以前は原因が特定できないため「特発性顔面神経麻痺」と呼ばれていましたが、現在ではその原因の多くが解明されています。

外傷や腫瘍など明らかな原因がなく、急に発症する顔の片側の麻痺が特徴です。

ベル麻痺の症状

– どんなサインに気づくべきか

ベル麻痺が発症すると、主に顔の片側に次のような症状が現れます。

顔の動きに関する症状

- おでこにシワを寄せられない

- 片方のまぶたが完全に閉じられない(目が乾き、角膜を傷つけることがあるため注意が必要です)

- 口角が下がり、口元がゆがんで見える

- 食事や飲み物が口の端からこぼれる

- 「イーッ」と歯を見せる笑顔が左右非対称になる

感覚などに関する症状

- 食べ物の味が分かりにくくなる(味覚障害)

- 麻痺した側の耳で音が大きく響くように感じる(聴覚過敏)

- 涙の量が減る、または逆に出すぎてしまう

- 耳の後ろに痛みを感じることもある

これらの症状は顔面に限られ、手足のしびれなどを伴うことはほとんどありません。

この点が脳卒中との大きな違いです。

ベル麻痺の本当の原因 – なぜ突然起こるのか

ベル麻痺の主な原因は「単純ヘルペスウイルス1型(HSV-1)」の再活性化であると考えられています。

《ウイルスの潜伏と再活性化》

多くの方が子供の頃に口唇ヘルペスの原因となるこのウイルスに感染し、その後ウイルスは顔面神経の付け根にある「膝神経節(しつしんけいせつ)」という場所に静かに潜伏します。

そして、過労やストレス、寒冷な場所への暴露などを引き金に、免疫力が低下したタイミングでウイルスが再び活動を始めてしまうのです。

《麻痺が起こる仕組み》

再活性化したウイルスは神経に炎症を起こし、神経を腫れさせます(浮腫)。顔面神経は頭蓋骨の中の非常に狭い骨のトンネル(顔面神経管)を通っているため、腫れた神経はこのトンネルの中で圧迫され、血流が悪くなります。

この圧迫と血行不良の悪循環によって神経がダメージを受け、脳からの指令が筋肉に届かなくなり、麻痺が起こるのです。

病院での標準的な診断と治療

顔の異変に気づいたら、まずは速やかに耳鼻咽喉科を受診してください。病院では、以下のような診断と治療が行われるのが一般的です。

《診断》

麻痺の程度をみるための視診(柳原40点法など)に加え、今後の回復を予測するために「ENoG(誘発筋電図検査)」という電気生理学的検査が行われます。これは神経に微弱な電気を流して反応を見ることで、神経のダメージの深さを客観的に評価する重要な検査です。

必要に応じて、他の病気の可能性を否定するためにCTやMRI検査も行われます。

《急性期の治療》

治療の基本は薬物療法です。ウイルスの増殖を抑える「抗ウイルス薬」と、神経の炎症と腫れを強力に抑える「ステロイド薬」が処方されます。

この治療は、発症してからできるだけ早く(できれば3日以内、遅くとも7日以内)に開始することが、後遺症のリスクを減らす上で非常に重要です。

この初期治療によって多くの方が回復に向かわれますが、後遺症を残さずにきれいに治るためには、その後の『回復期』をどう過ごすかが、もう一つの重要な鍵となります。

回復の経過と注意点

– 後遺症を防ぐために最も大切なこと

ベル麻痺は、約7割の方が自然に、あるいは初期治療によって後遺症なく回復すると言われています。

しかし、残りの3割の方には、残念ながら何らかの後遺症が残る可能性があります。そして、その後の経過を大きく左右するのが、回復期の過ごし方です。

発症3ヶ月ごろから現れる「後遺症」

薬物治療が終わり、神経が回復してくる発症3ヶ月ごろから、以下のような後遺症が現れ始めることがあります。

・病的共同運動

回復する神経が”混線”してしまい、意図しない筋肉が一緒に動いてしまう後遺症です。

例えば、「食事で口を動かすと、目が一緒に閉じてしまう」「目をつぶると、口角が引きつってしまう」といった症状が代表的です。

・顔面拘縮

顔の筋肉が固くこわばり、常に引きつったような感覚が残る状態です。

【最重要】回復期に絶対にやってはいけないこと

「早く治したい」という一心で、麻痺した顔を無理に動かす練習(ガムを強く噛む、力いっぱい口を動かすなど)をする方がいます。

しかし、このような強い運動は、神経の”混線”(病的共同運動)を助長し、かえって後遺症を悪化させてしまうため、絶対に避けるべきです。

大切なのは、顔の力を抜き、リラックスさせることです。

ホットタオルなどで優しく温め、血行を促す軽いマッサージやストレッチを行うことが、質の高い回復への近道となります。

しかし、こうしたセルフケアを丁寧に行っていても、思うように回復しない、あるいはすでにつらい後遺症が現れてしまった、とお悩みの方がいらっしゃるのが現実です。

標準治療で改善しないとき

– 森上鍼灸整骨院の独自アプローチ

「病院の治療は終わったけれど、顔の動きが元に戻らない」

「後遺症が出てきてしまい、どうしたら良いかわからない」

もしあなたがこのような状況にあるとしても、決して諦めないでください。

私たちは40年間、そうしたお悩みを抱えた患者さんだけを専門に診てきました。その中で、標準治療だけでは改善しにくい方々には、お体に共通する特徴があることを見出しています。

それは、自律神経のバランスが乱れ、体の表面、特に「第二の心臓」とも呼ばれるふくらはぎの温度が低下していることです。

これは、ご自身の「治ろうとする力(自然治癒力)」が十分に働けていないサインだと考えています。

だからこそ、私たちは顔の麻痺だけを診るのではなく、お体全体の状態を整え、自然治癒力を最大限に引き出すアプローチで、標準的な治療では改善が難しかった症状にも変化をもたらすことを目指しています。

◆当院独自の検査法:サーモグラフィ◆

ENoG(誘発筋電図検査)が神経の反応から筋肉の「動き」の程度をみるのに対し、当院では医療用のサーモグラフィを用いて、表情筋の「血流状態」を温度の違いとして画像で確認します。

これにより、麻痺側の血行不良がどれほど深刻か、なぜ回復が滞っているのかをより詳しく把握し、根本原因にアプローチする治療に活かしています。

このようなことでお悩みでしたら、ご相談ください

- 耳鼻咽喉科での治療は終わったが、まだ顔の動きに満足できない

- 発症から3ヶ月以上経ち、意図せず目や口が動いてしまう(病的共同運動)

- 顔の筋肉が固く、こわばりや引きつれを感じる(顔面拘縮)

- 糖尿病の持病があり、治りにくいのではないかと心配している

- 形成外科で手術を受けた後、顔の硬さや縮んだ感じが気になる

- (特に若い女性などで)美容的な観点から、以前のような自然な笑顔を完全に取り戻したい

ベル麻痺は、早期に適切な標準治療を受けることが非常に重要です。

しかし、それと同じくらい、その後の回復期に後遺症を悪化させないための正しい過ごし方が大切になります。

もし、思うような回復が見られなかったり、つらい後遺症に悩んでいたりしても、改善の道が閉ざされたわけではありません。顔だけでなく、あなたの体全体が持つ「治ろうとする力」に目を向けることで、新たな改善の道が拓けるかもしれません。

あなたの不安が少しでも和らぎ、心からの笑顔を取り戻すための一歩を踏み出すきっかけとなれば幸いです。

当院の「顔面神経麻痺」に対する鍼灸治療の詳しい取り組みや、後遺症のリスクを抑えるためのアプローチについては、下記の専門ページで詳しく解説しています。

→ 顔面神経麻痺 鍼灸治療専門ページ はこちら

「自分の症状でも改善の可能性があるか知りたい」「できるだけ早く相談したい」という方は、下記の無料相談フォームからお気軽にご連絡ください。

→ 無料相談フォーム はこちら

当院までのルートを詳しく見る

関東方面からお越しの場合

バスで

電車で

バスで

電車で

バスで

電車で

バスで

電車で

北陸・東海方面からお越しの場合

バスで

電車で

バスで

電車で

バスで

電車で

バスで

電車で