はじめに

「テレビの音を大きくするようになった」

「名前を呼んでも、聞き返すことが増えた」

ある日突然、お子さんの耳の聞こえに変化が現れたら、ご家族はとても心配になりますよね。もしかしたら、それは「突発性難聴」かもしれません。

大人の病気というイメージがあるかもしれませんが、突発性難聴は子どもにも発症します。そして、子どもの突発性難聴には、大人とは少し違う特徴や、注意すべき大切なポイントがあります。

このページでは、医学的な情報に基づきながら、小児の突発性難聴の原因や症状、そしてご家庭で気をつけていただきたいことなどを解説します。お子さんの大切な未来のために、ご家族に知っておいてほしい情報です。

※出典 全日本病院出版会 ENTONI No.54 「突発性難聴」

小児の突発性難聴とは?大人の場合との違い

突発性難聴とは、はっきりとした原因がないのに、突然聞こえが悪くなる「感音難聴」というタイプの難聴です 。ウイルス感染や、耳の奥(内耳)の血流障害などが関係していると考えられていますが、まだ完全には解明されていません 。

※突発性難聴のより詳しい原因や症状については、以下のページで網羅的に解説しています。

→ 突発性難聴とは?原因から治療法までを専門家が解説

子どもの場合、発症する割合は大人に比べて少なく、全体の1~5%ほどと報告されています 。また、症状の現れ方にも、次のような特徴があります。

- 症状が重いことが多い:大人の場合に比べ、発見された時点で高度な難聴であるケースが多く見られます 。

- めまいを伴いやすい:大人の突発性難聴でめまいが起こる割合は約3割ですが 、子どもの場合は5~6割と、高い確率でめまいを伴います 。

なぜ?子どもの難聴が見過ごされやすい理由

お子さんの難聴は、発見が遅れてしまうことがあります。それには、子ども特有のいくつかの理由が関係しています。

1. 診断の難しさ

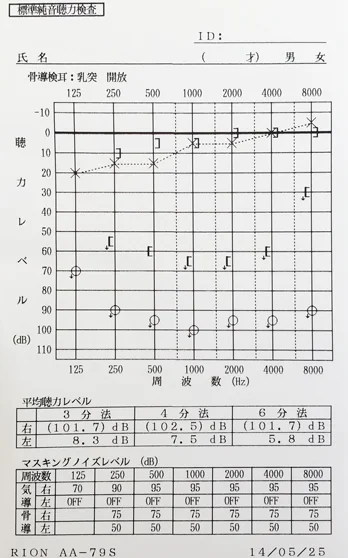

小さなお子さんは、「耳が聞こえにくい」という症状を、言葉でうまく大人に伝えることができません 。また、聴力検査はヘッドホンから聞こえる音に対してボタンを押すなど、本人の協力が必要な自己申告制の検査です。そのため、特に幼いお子さんでは正確な聴力を測ることが難しく 、診断に時間がかかってしまうことがあります。検査にうまく協力できない様子から、時にはストレスや心の問題が原因の「心因性難聴」ではないかと判断されるケースも少なくありません 。

2. 他の病気との区別が難しい

子どもの急な難聴では、「ムンプス難聴」との区別がとても重要です 。ムンプス難聴は、おたふくかぜ(ムンプスウイルス)が原因で起こる難聴のことです 。

おたふくかぜの症状である耳下腺の腫れがあればすぐにわかりますが、実は感染しても症状が出ない「不顕性感染」が3~4割あるとされています 。周囲でおたふくかぜが流行している時期に難聴が起きた場合、本当はムンプス難聴かもしれませんが、お子さんの訴えがなかったり、ご家族が気づくのが遅れたりすると、原因がわからないまま「突発性難聴」として扱われることがあるのです。

片耳の難聴がもたらす、お子さんの未来への影響

たとえ片方の耳だけでも、難聴がお子さんの生活や成長に与える影響は決して小さくありません。私たちは、耳鼻咽喉科の治療だけではカバーしきれない、全身への影響についても注意が必要だと考えています。

1. コミュニケーションと社会生活への影響

片方の耳が聞こえにくいと、音の方向感覚が鈍くなります。大勢のお友達との会話の中で、誰が話しているのか、どこから話しかけられているのかが瞬時に判断できず、コミュニケーションがうまくいかなくなることがあります。こうした経験が積み重なると、集団生活にストレスを感じるようになり、将来の社会性を育む上で影響が出てしまう可能性があります。

2. 体の歪みと、もう片方の耳への負担

私たちは、無意識のうちに両耳でバランスよく音を聞いています。しかし、片耳が聞こえにくくなると、聞こえる方の耳だけで音を捉えようとして、自然と体を傾けたり、首を不自然に曲げたりする癖がついてしまいます。

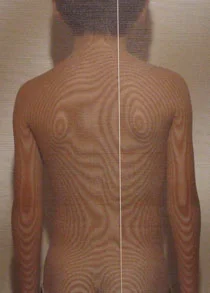

治療前 – モアレトポグラフィ

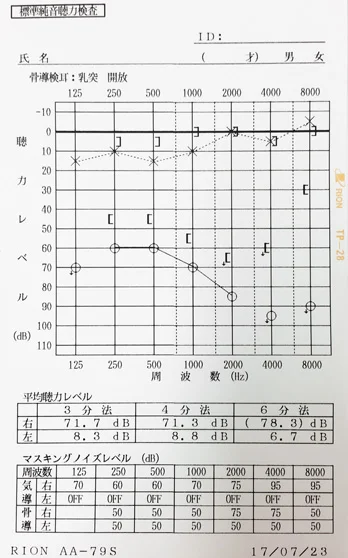

治療前 – オージオグラム

S.I.様 小学四年生(発症時)

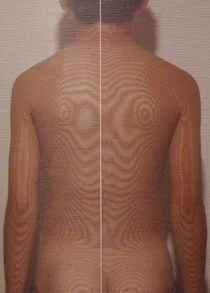

経過観察中 – モアレトポグラフィ

経過観察中 – オージオグラム

S.I.様 中学一年生(経過観察中)

この「聞き耳を立てる」姿勢が長期間続くと、体の歪み(側弯)につながり、肩こりや頭痛、全身の痛みといった不調を引き起こす原因となります。さらに、聞こえる方の耳にばかり負担がかかるため、ストレスや疲労が重なると、健康だった耳の聴力まで低下してしまうケースも少なくありません。

3. 全身の血流にも目を向けることの大切さ

体の歪みは、見た目の問題だけではありません。私たちがこれまで診てきた、病院の治療でなかなか改善しないお子さんには、いくつかの共通した体の特徴が見られます。

- 一つは、自律神経のバランスが乱れ、体全体の表面温度が低くなっていることです。自律神経は、体温や血の巡りを自動で調整してくれる大切な仕組みですが、これがうまく働かないと、耳のような繊細な器官に必要な血液が届きにくくなってしまいます。

- もう一つは、「第二の心臓」とも呼ばれる、ふくらはぎの温度が特に低くなっていることです。ふくらはぎは、足元に下がった血液を心臓に送り返すポンプの役割をしています。ここの温度が低いということは、全身の血の巡りが滞りがちになっているサインかもしれません。

耳の聞こえは、耳だけの問題ではなく、こうした全身の状態と深く関わっているのです。

お子さんの「聞こえ」で悩んでいるご家族の方へ

お子さんの耳に異常を感じたら、まずは耳鼻咽喉科を受診し、正確な診断と治療を受けることが何よりも大切です。突発性難聴の治療は、ステロイド薬が中心となります 。

しかし、残念ながら、病院での標準的な治療を受けても、なかなか聴力が回復しないお子さんがいるのも事実です。小児の突発性難聴は、大人に比べて予後がやや悪い傾向があるとも言われています 。

もし、病院での治療を続けても思うような改善が見られず、不安な日々を過ごされているのでしたら、どうか一人で悩まないでください。

なぜ、病院で治らなかった耳の悩みが改善するのか?

実は、私たちは長野県須坂市で40年以上にわたり、鍼灸治療一筋で延べ110万人の患者さんと向き合ってきました。

その中でも「突発性難聴」は特に専門としており、これまでに14万人を超える方々を診てきた実績があります。そのうち87.9%の方に何らかの改善が見られています。

長年の経験から、お子さんの難聴には、この記事で解説した「体の歪み」「全身の血流」「自律神経の乱れ」が深く関わっていることが分かっています。

そこで当院では、西洋医学とは異なる以下の科学的アプローチで、症状の根本原因を突き止めます。

- サーモグラフィ: ストレスによる自律神経の乱れを体表温度で可視化します。

- 超音波エコー: 内耳へ向かう血流が滞っていないかを精密に検査します。

- モアレトポグラフィ: 体の歪みが全身の血行にどう影響しているかを分析します。

これらの客観的データに基づき、お子さん一人ひとりの体の状態に合わせた専門的なアプローチを行うことで、改善の可能性が見えてくるのです。

実際に改善された方の声

「片耳で聴く仕草が減った」という嬉しい変化

お子さんの大切な未来のために、諦めずにできることがあるかもしれません。どんな些細なことでも構いませんので、ぜひ一度ご相談ください。

当院の「突発性難聴」に対する専門的なアプローチは、下記の専門ページで詳しく解説しています。

→ 突発性難聴 専門ページはこちら

「自分の症状でも改善の可能性があるか知りたい」「できるだけ早く相談したい」という方は、下記の無料相談フォームからお気軽にご連絡ください。

→ 無料相談フォームはこちら

当院までのルートを詳しく見る

関東方面からお越しの場合

バスで

電車で

バスで

電車で

バスで

電車で

バスで

電車で

北陸・東海方面からお越しの場合

バスで

電車で

バスで

電車で

バスで

電車で

バスで

電車で